JIA Bulletin 2024年夏号/海外レポート

地球の裏側の裏側

小堀哲夫

©Nacása & Partnersプラトー

身体中の刺青や羽の付いた帽子を被った先住民のデモを見た。ブラジルも北アメリカのようにインディオがいて、今もどこかに居住地があるのだ。デモは、ブラジリアのオスカー・ニーマイヤーのイタマラチ宮殿前で行われ、見学ツアーの感動の後だったので、急に現実に引き戻されたようで驚いてしまった。そもそも大地って誰のものなのだろうか?インディオの土地に対する考え方と、侵略とグローバルサウスの問題を垣間見た気がした。ブラジルはこれだけの建築と都市を実現しながら、貧困や人権の問題を解決できたのだろうか。ヘリコプターからどこまでも続く赤く痩せた土地や、背の低い樹種で覆われた緑の絨毯を見て、ブラジルとは夢のプラトーであると感じた。異邦人や遊牧民ではなく、大地に一本の線を描き、道を通して開拓し、建築、文明、文化をつくり定住する……。理想を求めて国家をつくるとともに、格差や争いも生まれていく……。一方の視点ではなく、インディオの感性や、そのその土地が持つ有機性と建築が持つ無機質なモノに対する根源的な欲求こそが、人類が地球に住むということなのかもしれない。

ボサノヴァとヴァロンゴ

本場リオのコパカバーナのミュージックバーの最前列で、ゆったりとした心地よい「イパネマの娘」を聴きながら、不覚にも寝てしまった。言い訳になるが、時差ぼけのなか街中を歩きまわっていたからだ。同時に頭の片隅に残っていたのは、街で聞いた不思議なアフリカのリズム。さまざまな人種の人々が白い装束で背丈以上の竹馬に乗りながら歌っていて、それもそこがヴァロンゴ遺跡の前だった。かつてアメリカ大陸に初めて黒人奴隷が運ばれた場所である。そのゆったりとしたリズムと歌声から、根源的な寂しさや懐かしさを感じた。

リオで最初に訪れた円錐形のリオデジャネイロ大聖堂は、素晴らしいと同時にそれと似た懐かしさがあった。外壁はコンクリートで鎧張りのようになっており、ピラミッド的な建築でありながら内部空間がある。中は鎧張りから漏れる光と風に溢れ、円錐空間に十字に配置されたステンドグラスの光の力強さが、このリオの大いなる救いの象徴になっている。

街に出ると、尾根や丘の山並みの中に無秩序に張り付くファベーラが見えた。よく見るとコンクリートやレンガ、トタンといったオープンな工業製品でつくられていて、それが秩序だって見えるから不思議だ。1日で100人も移動してきて1週間で自ら建築をつくっていく。そして住み続けたらその土地はその人のものになるらしい。そのような建築家なしの建築は生命感があり、食堂やカフェなどのコミュニティーも存在している。生命感や悲壮感を同時に感じたリオだった。

大きなモダニズムと小さなポルトガルモザイク

ルシオ・コスタが1954年に設計した集合住宅Parque Guinleは、ル・コルビュジエの5原則のお手本のような建築で、ユニテ・ダビタシオンを少し端正にした感じだった。驚いたのは、ユニテは小さなユニットであり、大衆のための1つの都市であったが、ここはファサードこそ小さなユニットに見えるが、実はワンフロア2~4世帯というプランニングであること。つまり、都市に集って住む発想が全く異なり、表層がアイコン化されていた。ファベーラの方が都市住宅に見えてしまうから不思議だ。その大きなモダニズムの建築の端に、小さなファベーラの都市領域が存在している。

ふと道路に目をやるとペイブメントが壊れていた。よく見ると小さな乱割の5cmキューブの石が敷き詰められている。ポルトガルモザイクだという。小さな白黒の石が大きな絵となり道路の舗装となっている。どこか華やかな街だと感じていたのは、このランドスケープのせいかと合点がいった。さらにキューブは取り外せ、付け足せ、模様も変えられ、そして永遠に使うことができる。小さな操作が都市の景観をこれほど変えるとは、地面のデザインがいかに大事であるかを気づかせてくれる。

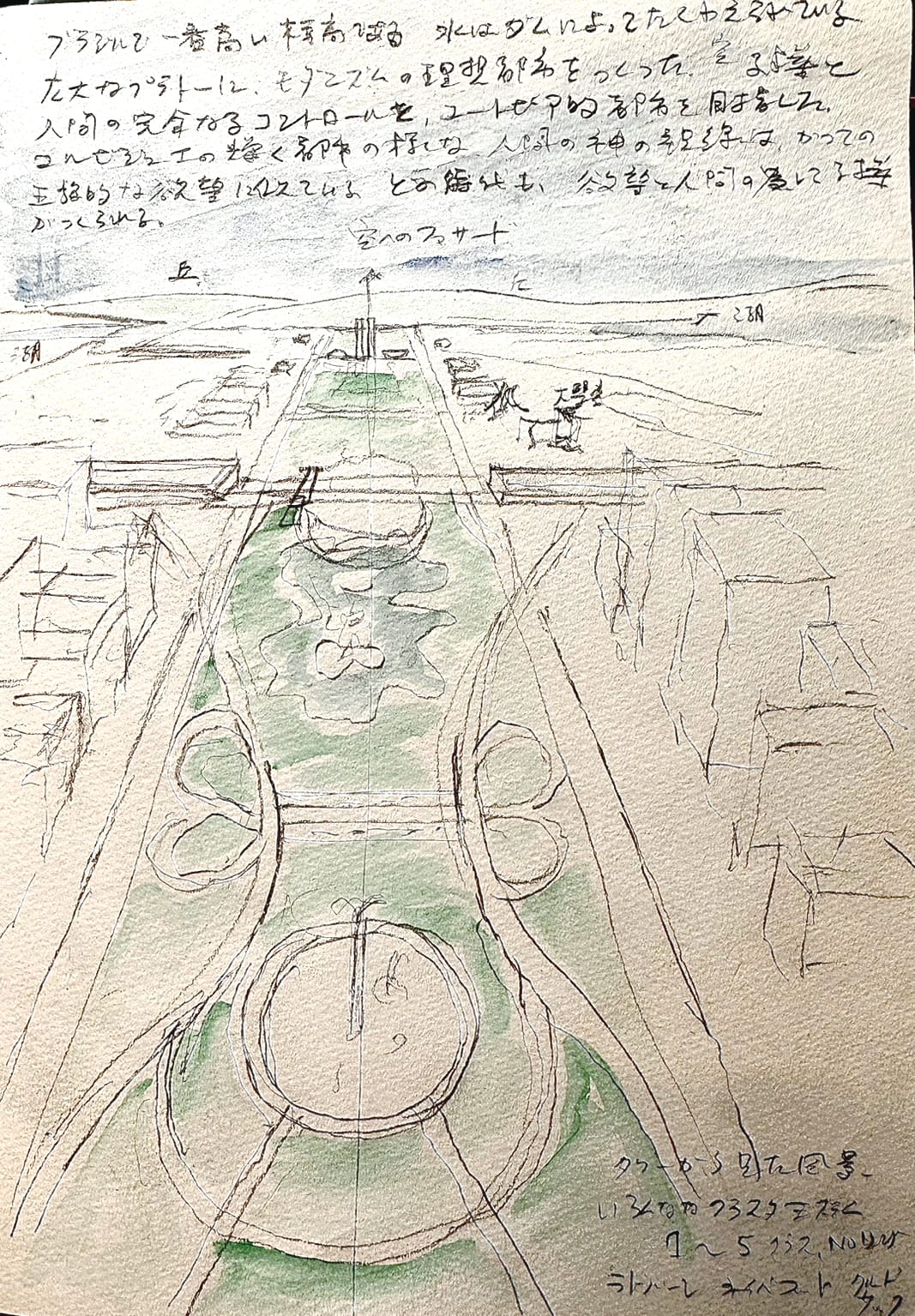

ブラジリアの都市をテレビ塔から見たスケッチ

遺跡

サルバドールでカポエイラの民族楽器ビリンバウを弾くリーダーにステージへ連行されたライブハウスから一夜明け、アフリカの文化が色濃く残るコロニアルスタイルの街並みと外壁にカラフルな色彩が施された街並みを徒歩で抜け、飛行機で念願の世界遺産ブラジリアに到着。その街の対比からブラジルの多様性に驚愕した。

ルシオ・コスタがコンペで勝ち取ったプラーノピロットと呼ばれる飛行機形の都市基盤はなだらかな丘が連なる場所にある。遠くには空と丘が続き、シンメトリー軸線、そしてスーパーブロックは全てナンバリングされ、隅々まで住宅エリアがクルドサック状に集約されている。立体道路の四葉状の交差点はまるで未来都市を思わせ、都市をつくる感動と欲望が結実している。三権広場の終わりから水平ラインが引かれ、その先に湖が続いていて軸性が強調されている。無機質な土地に、建築と文明と文化の軸性と、有機的な定住の場をつくる人間の理想が結実しているとも感じる。この感覚は、紫禁城やアンコールワット遺跡で感じたものに似た、何か一時代の理想と挫折(サルバドールとは違う哀愁)を感じた。サルバドールの有機的な生の都市と、ブラジリアは何かが違う。むしろ無機質の生だ。私たち建築家は根源的に固定化された永遠性や無への期待、つまり無機質なものへの憧れを持つものだと強烈に感じた。

TUBO

ジャイメ・レルネルがデザインした都市クリティーバは、TUBOというバスネットワークによってでき上がっている。通常ならば、立体都市ネットワークが我々のイメージする近代都市だが、ここでは時間と労力とコストを削減するため、三連結バスの乗り換えシステムのバス停建築をつくった。ガラスの筒の中で、切符1枚で乗り換えが可能になっていて、それらを進化させているのが都市計画局IPPUCである。クリティーバの市長がIPPUCのトップを指名し、行政と都市デザインを運営している。私が面白いと思ったのは、人口が160万人に膨らんだ時にマスタープランの変更(2004年)があり、緑の都市軸が新たに設定されたことだ。多くの公園は川沿いにつくられ、都市が持つポテンシャルを最大限活かすことで、1人60㎡の緑を持つこととなった。ランドスケープを都市軸とした意味はとても大きく、これは日本でもすぐに実行に移すべきだと思う。

TUBO(撮影:彦根明)

クリティーバは今では世界有数の緑化率を誇る都市になり、現在PLAN CLIMAという気候変動の緩和適用に関するアクションを行っている。統計やリサーチだけでなく、市民に対してわかりやすくグラフィカルに表現し、デザイン力で都市や建築をつくっていこうとしている。

私たちが現在直面している課題に対して、建物単体ではなく都市を多様なまま受け入れ、建築家チームと行政が一体となりデザインを統合していく。自然への憧れを大事に、既存の都市や建築のポテンシャルをリサーチし、お金がないことで出る知恵とともに小さくかつ即効性のあるデザインで素早く統合していくことこそ、我々建築家が今からできることだと感じた。

戦争の記憶

私がブラジルで一番感動したのは、リナ・ボ・バルディ設計のSESC Pompeiaだ。建築の説明を省くが、その社会背景の中から生まれた公共スペースのあり方が素晴らしかった。日本の公共スペースは国や行政が整備するが、ブラジルでは民間企業が社会保障の一環としてつくる。彼女自身の豊かな感性と強い信念によって、ドラム缶工場のリノベが決定し、新築部分もコンクリートのみという、質素だが逞しい建築となっている。そこでは、老人から子どもまで、スポーツや演劇、食事などをして1日過ごす。建築は質素だが大らかで、ひとりで過ごせる場所もあり、改修というささやかな設計行為で豊かな空間をつくっている。ホールも間口が狭いことをうまく利用し、細長い工場の中心にステージをつくり、谷状に座席を配置することで唯一無二のホールにしている。素晴らしく生き生きとした私的(詩的)な空間ができているのだ。

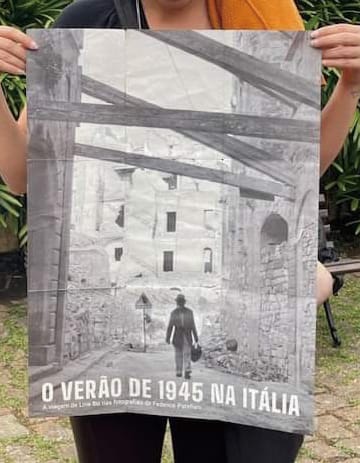

帰国後知ったことで、スポーツ棟の連結ブリッジや、開口部のデザインから強烈な哀愁を感じたのだが、これは彼女が母国イタリアの戦災の廃墟写真からインスピレーションを得たものだという。私はブラジルの旅を通して、建築家は生と死のようなものに矛盾を持ちながらも憧れ、懐かしさを持って新しさをつくるものだと感じた。

イタリアの戦後の廃墟写真(撮影:深尾精一)

2020年のUIA世界建築大会がリオデジャネイロで開催される時に、南條洋雄さんに誘われたこの調査旅行は、コロナで延期延期の末、昨年やっと実現した。この地球の裏側の調査では世界を見る目が鍛えられた。ブラジルは世界を少し違うレンズで見ることが可能になる国であった。

最後にこの機会を与えてくれた南條御夫妻に感謝するとともに、家族のようになった20名の建築探検家たちにもお礼を言いたい。Obrigado!